県内で企業連携型の探究学習が広がってきた。学習指導要領の改訂で2022年度に高校の必修科目「総合的な探究の時間」が開始。教育現場では専門家への相談やワークショップの機会、実験スペースと道具、資金などを求めて、企業に協力を仰ぎ出した背景がある。企業の採用の観点で言えば、高卒者の就職だけでなく進学者も数年後の就活時には業界・企業研究が必要。売り手市場が続く中、多くの生徒に自社のことを直接的に知ってもらうチャンスとなり得る。

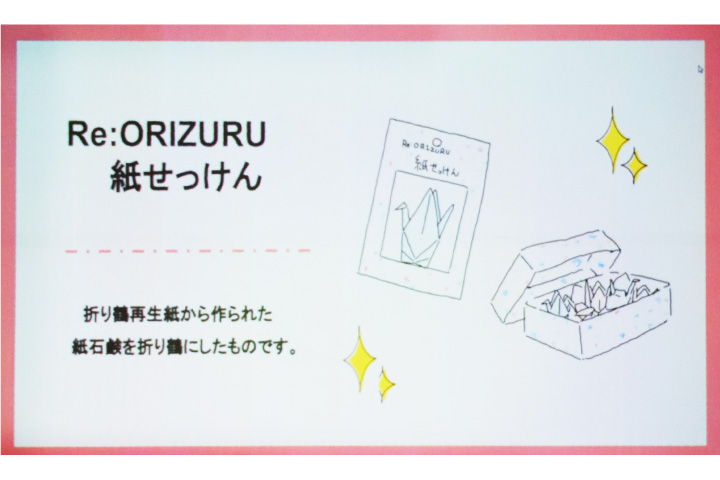

スタートアップのスタディバレー(東京)は23年度に県内で探究学習サポートを始め、24年度実績は30校、25年度は35校を予定する。初年度は国の補助を受け、24年度は企業の協賛や学校の予算で運営費を賄った。3月には成果発表会を開催。企業の参加は建材メーカーのウッドワン、自動車部品製造のトーヨーエイテックと荻野工業、研削盤などのシギヤ精機製作所、熊野筆の白鳳堂、デニム紡績の篠原テキスタイル、商品企画や創業支援のソアラサービスなど。スタディバレーが各社の課題やテーマを基に解決のヒントを盛り込んだ教材を制作し、各校が班単位で内容を選べるようにした。田中悠樹CEOは「地方の都市は地元就職にうまくつなげられず、転出超過に困っている。このため当社はあえて首都圏ではなく九州や沖縄、東海、中四国などで実施。生徒に地域の魅力や身近な企業を知ってもらいたい」と話す。事業に役立てられるような新たな気付きが生まれることもある。例えば発表会で進徳女子高校の班は、平和公園にささげられる折り鶴の再生紙を活用した紙せっけんの商品化を提案。折り紙のように鶴を作ってもらうことで、観光客の思い出になるとした。同校の馬屋原幸孝校長は「校内だけで課題を見つけるのは難しく、生徒には日頃から世の中の困り事を探すよう言っている。長期休み中に有償長期インターン型の探究学習など、企業の現場や社会課題の現地に入り込める仕組みがあればいいのでは」と指摘する。一方、探究学習を磨き上げるにつれて、試作に必要な材料や設備の不足がネックになる。これに企業の力を借りようと、教育事業のトモノカイ(東京)はウェブ上で主催する成果発表会「自由すぎる研究EXPO」の一環で、企業が生徒に研究してほしい内容の事前告知やワークショップ、物品提供などの情報を掲載できるようにした。全てではないが、アパレル企業と共同で女性のバストが目立たない下着を考案・試作するなど、ビジネスアイデアベースの内容が増えている。24年は県内6校240人が応募。22年の初年度に全国190件270人、24年には3900件6500人、25年は1万人を超える見通し。同社開発の探究学習教材を使っていないものも受け付けている。木曽原和之未来教育創造室長は「大学の総合型選抜・探究成果活用入試で評価されるため、応募数が想定を大きく超えた」と分析する。三菱みらい育成財団の助成と企業の協賛で運営し、協賛先ごとに賞を用意。副賞で自社商品の提供や会社の技術者と面談する権利など、独自色ある内容が多い。企業にとって予算や労力のコストはかかるが、社会貢献や若年層との接点づくり、ファン化につながるメリットがありそうだ。

担当記者:吉田